ご案内していました、「源蔵寺棚田の再生 第8回目」を実施しました。

ここのところ毎週末が天候不順で本日の開催も危ぶまれましたが、なんとか午前中は雨の降らない予報なので開催としました。

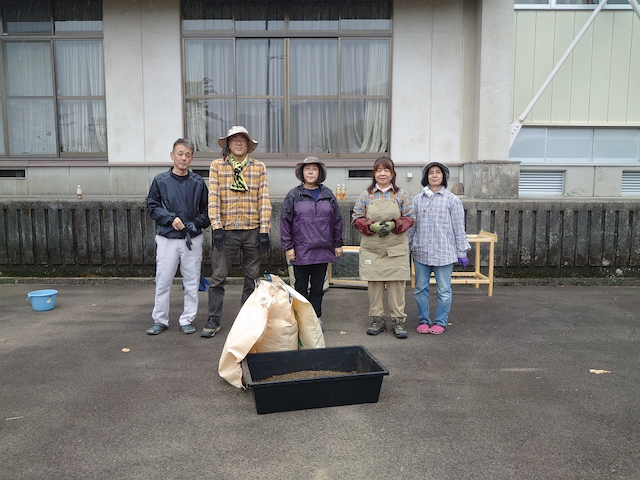

今回は町からの方が4名、六ノ里の方が2名、合計6名の方に参加協力いただき、今年最後の蕎麦栽培の作業を無事に行なえました。

参加いただいた皆様、誠に有り難うございました。

記事に入る前に、11月8日(土)の収穫祭(六ノ里楽市)についてご紹介します。

今年も「そば茶寮分福笠井」様(以下、笠井様)のご協力により、店前のスペースにて開催いたします。

栽培し収穫した蕎麦の実を、笠井様にて製粉して蕎麦を打っていただき、当日試食していただきます。(材料費等掛かりますので、有料とさせていただいてます。)

なお、駐車場が限られていますので、乗り合わせてのご来場をお願いいたします。

それでは、第8回目の様子を紹介してまいります。

昨年までは圃場で脱穀を行ないましたが、今年の圃場は狭く、また畝で平坦部が無いので作業がやりにくいので、今年は脱穀作業を六ノ里集会所で行う事としました。

ですので、集合時間前に集会所駐車場にて写真の準備を行なってます。

集合時間となりましたので、今日の作業内容を参加者の方に説明しました。

その後、ハサ立てしておいた蕎麦を取りに圃場に向かいます。(写真無しです。)

圃場に移動しハサ立て乾燥した蕎麦の束を軽トラックまで運びます。

実が落ちやすくなっていますので、実落ちを出来るだけ防ぐ為ブルーシートに包んで運びます。

今年初めてハサ立て乾燥としましたが、風で倒れる事も無く乾燥も十分なので、有効だったと思います。

ハサから蕎麦の束をブルーシートに下ろし、包んで運べる量になったら2人1組で運びます。

軽トラックも荷台にブルーシートを敷いておき、実が落ちても回収出来る様にしてあります。

荷台に載せ終えたら、写真の様にブルーシートで包んで集会所まで運びます。

六ノ里集会所に戻ったら、軽トラックの荷台から蕎麦の束を下ろします。

荷台にブルーシートを敷いてありますので、それごと下ろせますから実落ちも無く作業効率が良いです。

本日使う機材は、足踏み脱穀機(ブルーシートの掛かった青い機械)、その奥の木製の物が蕎麦の実とゴミを選別する篩(ふるい)、この二つです。

収穫した実から小石を取り除くのに苦労しますので、今年も作業スペースのブルーシート上を土足禁止としています。

作業は脱穀する人2名、脱穀し終えたガラから残った実を取る人2名、脱穀し終えた実とゴミを篩(ふるい)で選別する人2名と分業して行いました。

篩(ふるい)をかけた蕎麦の実です。

まだいっぱい葉っぱや茎が有りますが、これは後日、唐箕(とうみ。風選する機械)で蕎麦の実だけにします。

作業終了時刻となりましたので、集合写真を撮って終了としました。

まだ未脱穀の蕎麦の束が残ってましたが、予報より早く小雨が降ってまいりましたので、残った分はスタッフで脱穀とします。

今年ハサ立てした蕎麦の収量はコンバイン袋に2袋ほどとなりました。

この後は、収穫した蕎麦の実を唐箕にて風選し、天日乾燥、石抜きを行います。

次回は、冒頭に載せました様に、いよいよ収穫祭(六ノ里楽市)です。

美味い源蔵寺棚田で採れた蕎麦、皆さんで食べに来てください。

お待ちしてます!

以上、第8回目の実施報告でした。

<本計画は「岐阜県ふるさと水と土指導員」のもと、六ノ里地域づくり協議会 景観整備部と町からの協力者とで行われます。>